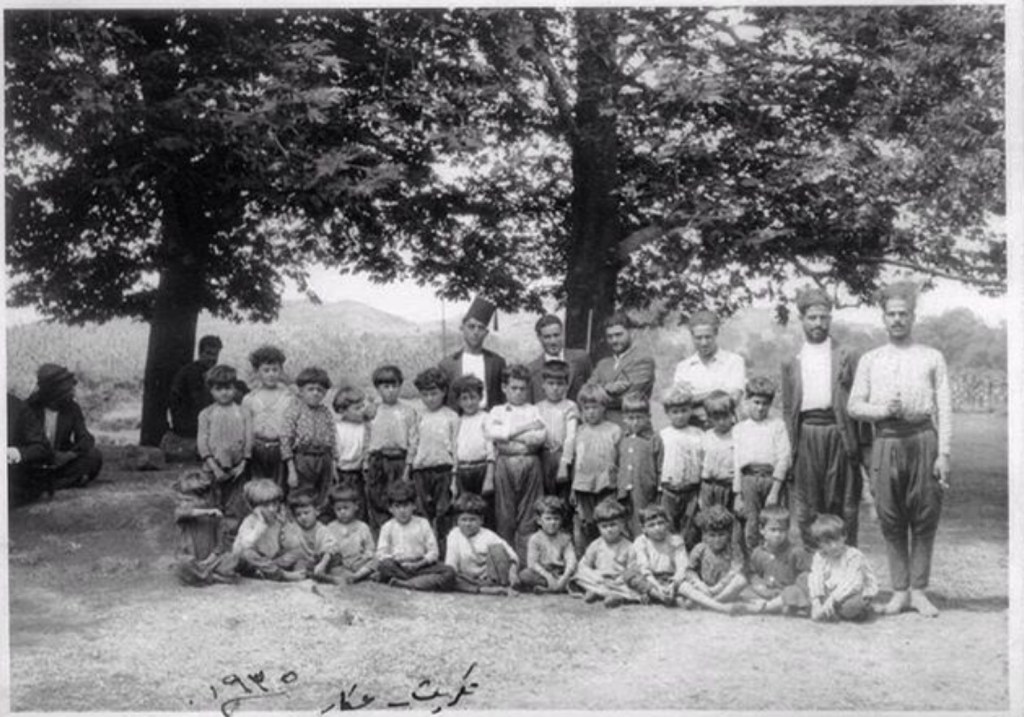

والدي وتجربة الطبّ العربي

كنتُ قد بلغتُ سنّ الثانية عشرة من العمر عندما تلقّى والداي عرضاً لبيع المزرعة التي كنا نملكها مع المنزل المرفق بها، والذي كان قد تمّ بناؤه على دفعات قبل سنوات معدودة. كانت الأرض تقعُ على أول طريق شحيم القديمة على هضبة تبعدُ نحواً من مئتي متر عن طريق صيدا البحري القديم. وإذ كان والدي قد استدان مبلغاً لتسديد قيمة نصف الأرض ممّن قام بشراء تلك الحصّة من الشريك القديم، وجَدَ نفسهُ يئِنُّ تحت وطأة الفائدة المرتفعة التي كان عليه تسديدها!

كانت الصفقة تنصُّ على تنازل الوالدين عن الأرض الزراعيّة ومزرعة الدواجن والبيت، مقابل الحصول على بناية سكنيّة من سبعة طوابق في بيروت مؤجّرة بالكامل، والحصول على مبلغ من المال يقوم الشاري بتسديده خلال سنة من الزمن.

أخلينا المنزل من أثاثه والذي لم يكن باهظ الثمن. قمنا باستئجار منزلٍ، في نفس قرية وادي الزّينة، يقعُ على مرتفعٍ يطلُّ على طريق صيدا البحرية. كنّا نوقف السيارة على الجانب الأيسر من بيت ابن عمّتي جوزيف ثمّ نمشي بجوار الجانب الأيمن من بيت ابن عمتي خليل ونواظب المشي حتى نصل الى ذاك المنزل! خلال تلك السنة، أمضينا في ذاك البيت كلّ عطلات نهاية الأسابيع ومن ثمّ لازمناه طوال فترة فصل الصيف!

في المسكن الجديد، أصبحنا كغيرنا من السكان، نشتري الكثير من المواد الغذائية، تلك التي تعوّدنا في السابق أن نقطفها عن “أمها” من البساتين، كالخضار المختلفة والفاكهة على أنواعها وحتى أضحينا نشتري من المحال بيض الدجاج الذي كان متوفّراً في مزرعة الدواجن!

لم يمضِ وقتٌ طويل من مكوثنا في الموقع الجديد حتى شعرَ والدي بألمٍ شديد انتاب ركبتَه اليمنى. لجأ الى استعمال المسكّنات المتداولة، إلّا ان أياً منها لم يُعطِ أيّة نتيجة ملموسة!

وإذ كان الصديق الدكتور قزّي قد عاد إلى البلاد بعد دورة تخصّص بالجراحة في الولايات المتحدة، قصَدَهُ والدي في عيادته في مستشفى رزق. بعد الكشف، استخلص الطبيب ان سبب الألم قد يعود الى تمزّقٍ في غضروف الركبة، وهذا ما يصيب عادةً الرياضيين المتمرّسين، وبالأخص لاعبي كرة القدم. وذلك يتطلّب عمليّة جراحية صعبة، وقد تستغرق فترةُ النقاهة بعد إجرائها عدة أشهر، بالإضافة إلى ان نسبة نجاح العملية ليست مضمونة مائة في المائة!

عاد والدي إلى البيت وهو مستاءٌ من التشخيص الطبّي. لا يذكرُ أنه مارس رياضةً أو عملًا ما يؤدّي أيٌّ منهما إلى الإضرار بغضروف ركبتهِ!

لم يستَسغ فكرة إجراء العملية! فضّل أن يعضَّ على الجرح وينقطع لفترة قد تطول عن وظيفته ويلزم الفراش ويتحمّل الآلام!

أنَّ كثيراً من وجعِهِ ولم تكن الأدوية المسكّنة تفي بغرضها وكان يستعين بعصا خشبيّة سوداء تمّ استحضارها له للتنقل عند الضرورة.

انتشر الخبرُ بين الأقارب والمحبيّن الذين توافدوا زرافاتٍ ووحداناً من المناطق المجاورة للاطمئنان عنه. كانوا يجلسون على كراسىٍ خيزرانيّة بالقرب منه، وكان توافدهم غير مرتبطٍ بأية ساعة من النهار! أمّا التدخين، بحضور المريض وبالقرب منه، فكان أمرًا مألوفاً وعادةً سائدة لدى الجميع!

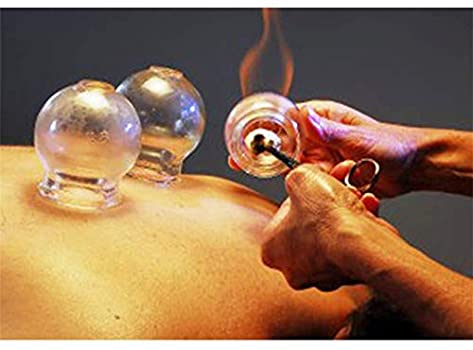

أمّا الوالد فكان مستلقياً على السرير الحديديّ البنّيّ اللون بلوحتيه الخلفيّة والأمامية ويرفع رأسه بواسطة وسادة سميكة، ويغطّي جسمه بحرامٍ قطني أبيص له شراشيب بيضاء ناعمة منسّقة تدلّ على أنه من صنع بلدة برجا! وكان يُصغي الى محادثات الزوّار واقتراحاتهم ووصفاتهم التي تتعلق معظمها بعلاجات مستمدّة من الطب القديم وكنا نسمّيه الطب العربي، والذي كان الكيُّ آخر علاجاته!

لا أريد أن أعيدَ للذكرى تلك العلاجات، إلّا أنّي لا أنسى وصفة “كاسات الهوا” وذاك الذي تم استقدامه لتطبيقها إذ طلب عدة كؤوس من النوع الذي يُستعل لشرب العرق. أخذَ يقتطع بيده قسمًا من صفحة جريدة ويضرم النار في الورقة داخل الكأس ثمّ يطبّ رأس الكأس على منطقة قريبة من الركبة فينشرقُ الجلدُ نحو داخل الكأس بسبب تقلّص الهواء داخله بفعل الاشتعال! وبعد أن كرّر التجربة عدة مرّات قال أنه فرغ من تطبيق العلاج. إلّا ان النتيجة كانت فاشلة وازداد الألم بدل ان ينحسر!

بعد أشهر من الأوجاع زارنا ذات يوم أبو نقولا، وهو ابن عم الوالد. كان بدين الجثة، أصلع الرأس، تخرجُ من أذنيه شعيرات أكثر غزارة مما بقي على مجمل رأسه. توجه نحو والدي بالحديث قائلاً: “يا ابن العم ، أبو الياس من الرميلة، أُصيب بألم في الرأس، منعَ عنه النوم لفترة أشهر. لم تنفعه العلاجات والأدوية التي وصفها الأطباء. وإذ ازدادت معاناته ، قرّر في أحد الأيام خلعَ أضراسه بمجملها. بعد ان فعل ذلك اختفى وجعه.”

أجابه والدي: “نعم!”

استطرد أبو نقولا بالقول: “أما أبو أنطون من الجيّة، فقد لازمه ألمٌ شديد في ظهره لم يتركه لأكثر من سنة! لم يستفدْ من كلّ المداخلات الطبّية! في النهاية اقتلع أضراسه وارتاح!”

علّقَ والدي متسائلاً: “نعم؟ ماذا تقصد؟”

قال أبو نقولا وهو يهزّ برأسه البرّاق: “ما رأيكَ يا ابن العم، ان تُجرّبَ اقتلاع اسنانكَ. شو بتخسر؟ يمكن يحل عنك الوجع؟”

بعد ذلك، توافق بعض الزوّار من الأقارب على ان يُجرّب والدي علاج “الخرام”. والذي لا يعرفُ ما هو هذا العلاج، سأفسّر: هو العلاج بوخز الأُبر، إنما على الطريقة “الضيعجيّة!”

حضرت صباح أحد الأيام ام عبدالله من بلدة كترمايا. كانت ستينيّة العمر، ويظهر شعرها الشائب من تحت المنديل الأبيض الذي ربطته فيه. أما جسمها فكان ممتلئاً يُظهر كرشاً يتخفّى تحت فستان قماشه كحلي مرقّط بأشكال أزهار بيضاء صغيرة، ويُغطّيها حتى كاحليها.

طلبتْ من والدتي إحضار دبابيس خياطة وكبريتة. أجلست والدي على كرسي خيزراني وطلبت منه رفع قدم البيجاما الى ما فوق الركبة. تمعّنت جيداً بشكل الركبة ولامست بعض تفاصيلها بيديها. ثم أشعلت عود كبريت واستعملته لتطهير رأس إحدى الأبر. ثمّ عاودت الكرّة مع ابرتين أخريين.

رفعت يدها اليمنى ممسكة بأحد الدبابيس، ثم حدّقت بعينيها ورصدت موقعاً، وانقضّت بكامل قوّتها غارسة الأبرة في لحم الركبة. صرخ والدي من الألم بصوت لا أزال أذكر صداه! تعجّبتْ وقالت لوالدي: “كيف انوجعت؟ يجب ان لا تتألم!”

أصرّت على إعادة التجربة! إلّا أن المرة الثانية كانت أكثر إيلاماً من الأولى! عندئذٍ أوقفها والدي وآثر على ان يتحمّل آلاماً يعرفها على أن يغامر بمعالجات تزيدُ من معاناته!

بقي والدي على حاله لعدة أشهر الى ان بدأ يتعافى من دون أي علاج وشُفيَ من وجعه…